Die 1970er: Future-Flair durch Animationen

Wer heutzutage „Westworld“ hört, denkt wahrscheinlich zuerst an die von HBO als „Game Of Thrones“-Nachfolger in Stellung gebrachte Event-Serie mit Evan Rachel Wood und Ed Harris. Aber manch einer wird sich vielleicht auch noch an den gleichnamigen Film aus dem Jahr 1973 erinnern. Um den Blick aus den Augen des Androiden-Cowboys zu simulieren, nutzte Romanautor und Regisseur Michael Crichton damals erstmals Computereffekte in einem Spielfilm – und schrieb so Kinogeschichte:

In den Folgejahren wurden dann immer häufiger computergenerierte Animationen verwendet. Zunächst geschah das vor allem in Science-Fiction-Produktionen, um einen möglichst futuristischen Look zu erreichen. Das „Westworld“-Sequel „Futureworld“ sorgte mit der ersten dreidimensionalen CG-Animation dann direkt für das nächste bedeutende Ereignis in der Geschichte der visuellen Effekte. Auch in „Star Wars – Episode IV: Eine neue Hoffnung“ und „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ findet sich schon primitives CGI: Wenn die Rebellen ihren Angriff auf den Todesstern planen, wird dieser im Hintergrund als Computer-Modell dargestellt (ein sogenannter Wireframe-Effekt). Auch bei der Landesequenz der Nostromo in „Alien“ wird die Oberfläche des Planeten durch solche computergenerierten Linien visualisiert.

Die 1980er: Erfolg, vorprogrammiert

Bei „Star Trek 2 – Der Zorn des Khan“ entstand zum ersten Mal eine komplette Szene am Computer. Obwohl die Effektsequenz lediglich eine Minute lang ist, bedeutete sie einen revolutionären Durchbruch. Animatoren arbeiteten in der Folge ausdauernd daran, immer längere und dynamischere CGI-Sequenzen zu ermöglichen, was allerdings auch immer längere Rendering-Zeiten, und damit extrem hohe Kosten und Risiken, mit sich brachte.

Noch im im selben Jahr wurde mit „Tron“ ein weiterer Meilenstein erreicht. Durch die Kollaboration gleich mehrerer Effektstudios entstanden große Teile der Science-Fiction-Welt am Computer. Im fertigen Film befinden sich für die damalige Zeit unglaubliche 20 Minuten an CGI, darunter auch Actionszenen wie der kultige Lichtrenner-Showdown. Der zu Unrecht in Vergessenheit geratene „Starfight“ setzte dann sogar auf integrierte Computereffekte (also solche, die sich möglichst übergangslos in reale Umgebungen einfügen) und legte so den Grundstein für die moderne CGI-Technologie. Erstmals teilten sich Schauspieler eine Szene mit computergenerierten Elementen: Statt plastische Miniaturen für Fahrzeuge, Raumschiffe und Planeten zu benutzen, wurden stattdessen am Computer gerenderte Modelle verwendet.

Die 1990er: Siegeszug der Maschinen

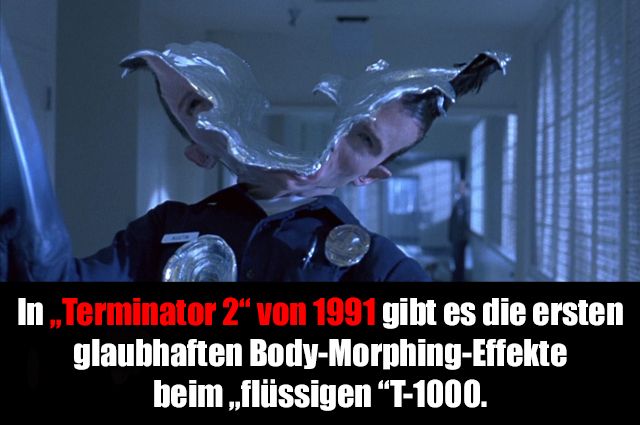

1991 öffnete James Cameron dann die Büchse der Pandora: Mit der Verflüssigung von Robert Patrick in „Terminator 2 – Tag der Abrechnung“ begann ein neues Zeitalter der Spezialeffekte. Von nun an konnte man fotorealistische Ebenbilder der Schauspieler erschaffen und diese so eigentlich unmögliche Aktionen ausführen lassen – Brandon Lee kehrte in „The Crow – Die Krähe“ sogar in digitaler Form aus dem Reich der Toten zurück, nachdem der Sohn von Bruce zuvor bei einem tragischen Setunfall ums Leben gekommen war. Obwohl Arnold Schwarzenegger seine Stunts in „Terminator 2“ noch selbst absolvierte, wäre das moderne Hollywood-Actionkino ohne die Vorarbeit von Cameron & Co. absolut unvorstellbar.

"Fast & Furious 8": Rückkehr von Paul Walkers Brian O'Conner als CGI-Figur wurde diskutiertAb Mitte der 1990er wurden dann sogar schon komplette CGI-Figuren in Filme integriert. In „Casper“ interagierte die Titelfigur zwar mit den realen Schauspielern, kam selbst aber vollständig aus dem Computer. „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ setzte zum Ende des Jahrzehnts zumindest noch quantitativ einen neuen Standard. Obwohl für den Film auch zahlreiche plastische Miniaturen und Kostüme verwendet wurden, gehen diese in dem Effektgewitter aus digitalen Hintergründen, visuellen Effekten und CGI-Aliens regelrecht unter. Der erste Teil der Prequel-Trilogie ist der erste Film der Geschichte mit einer vierstelligen Zahl an CGI-Einstellungen (was übrigens selbst heute noch eine stolze Zahl wäre).

Die 2000er: Poetry in Motion(-Capture)

George Lucas’ „Star Wars“-Prequels setzten zwar technisch neue Maßstäbe, viele Fans zeigten sich der sonstigen Qualität der Filme jedoch enttäuscht. Gerade wegen des orgiastischen Einsatzes von Spezialeffekten vermissten viele den speziellen Geist der Ur-Trilogie. Besonders die CGI-Figur Jar Jar Binks kam bei „Star Wars“-Jüngern nicht sonderlich gut an. Jar Jar wurde am Set von Schauspieler Ahmed Best gespielt, auf dessen Darstellung dann die computergenerierte Figur aufgebaut wurde. Dieses Verfahren wurde zuvor in ähnlicher Form bereits bei Videospielen und Zeichentrickfilmen verwendet und bildet die Grundlage für die heutige Performance-Capture-Technologie.

Twentieth Century Fox France

Twentieth Century Fox France

Diese erlebte am Anfang der 2000er einen regelrechten Boom: „Sinbad: Beyond The Veil Of Mists“ und „Final Fantasy: Die Mächte in dir“ wurden sogar ausschließlich mithilfe von Motion-Capture gedreht. Trotz finanziellem Misserfolg und schlechter Kritiken ebneten sie so den Weg für diese neue Art der Schauspielkunst. Unbestrittener Superstar der Szene ist bis heute der Brite Andy Serkis. Seine Darstellung als Gollum in Peter Jacksons „Der Herr der Ringe – Die zwei Türme“ machte den wagemutigen Ganzkörperschauspieler über Nacht zu einem der gefragtesten Talente in Hollywood (selbst wenn sein eigenes Gesicht oft nicht zu sehen ist).

Die 2010er: Bombast-Kino soweit das Auge reicht

Heute kommt CGI und Motion-Capture-Technologie in fast jedem Blockbuster zum Einsatz. Egal ob Affenhaare in „Kong: Skull Island“ oder Iron Mans Rüstung in den „Avengers“-Filmen: Wirklich alles kann inzwischen nachträglich mithilfe digitaler Effekte hinzugefügt werden. Selbst Regisseure wie David Fincher oder George Miller, die in erster Linie für praktisches Effektkino stehen, nutzen in ihren Werken haufenweise CGI. Doch jetzt, wo eh alles möglich ist, gilt das Motto „immer einfach noch größer und spektakulärer“ nicht mehr uneingeschränkt. Der maßlose Einsatz von Computereffekten kann einem Film auch seine Seele rauben – und dann bleiben irgendwann auch die Kinozuschauer weg, wie es sich gerade erst bei Michael Bays weit hinter den finanziellen Erwartungen zurückgebliebenen „Transformers 5: The Last Knight“ gezeigt hat.

Planet der Affen 3: SurvivalStattdessen geht es nicht länger um das Erschaffen von immer größeren, sondern von möglichst realistischen, magischen, verzaubernden Momenten. So braucht man zum Beispiel inzwischen nicht einmal mehr ein Studio für die Performance-Capture-Technologie: Seit dem zweiten Teil der neuen „Planet der Affen“-Trilogie wurden viele der Affen-Szenen tatsächlich an Originalschauplätzen im Freien gedreht, was nicht nur die Interaktion mit der Umgebung wie Wasser oder Schlamm viel glaubhafter macht, sondern auch den Schauspielern ganz neue Möglichkeiten bietet. Die Zeiten, in denen man in blau oder grün gestrichenen Hallen tagelang auf Tennisbälle starren musste, scheinen sich glücklicherweise dem Ende zu nähern.

Twentieth Century Fox France

Twentieth Century Fox France