+++ Meinung +++

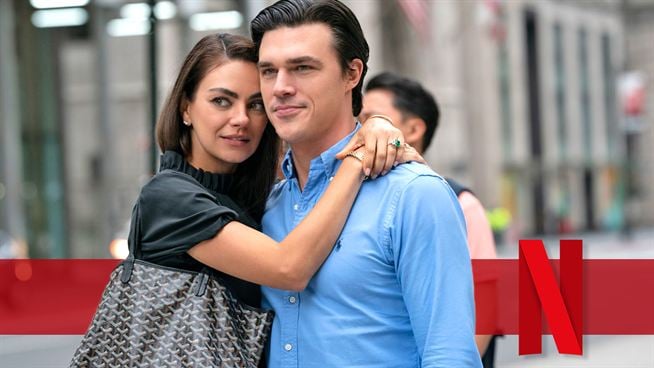

Kennt ihr diese Werbungen, in denen wunderschöne Menschen in Zeitlupe durch imposante Kulissen stolzieren – und ihr keine Ahnung habt, was hier eigentlich beworben wird? Genau so fühlt sich auch „Ich. Bin. So. Glücklich.“ an, das aktuell auf Platz 1 der Netflix-Charts rangierende Drama mit Mila Kunis.

Die Kombination von Hochglanz-Hollywoodkino und Aufarbeitung posttraumatischer Belastungsstörung ergibt im Ansatz sogar durchaus Sinn, ist am Ende jedoch vor allem eines: in den besten Momenten oberflächliche, in den schlimmsten Momenten sensationsgeile Fast-Food-Unterhaltung nach dem Motto Netflix and chill. Ein in Zuckerguss gehüllter Schlag in die Magengrube, der gerade stark genug ist, um sein Publikum kurzzeitig zusammenzucken zu lassen – ohne dass dabei gleich die Stimmung für den restlichen Abend in den Keller wandert.

Die Geschichte der von Kunis gespielten Ani FaNelli, deren scheinbar perfektes Leben in New York aus den Fugen gerät, als sie mit ihrer Vergangenheit – oder besser gesagt mit der Schießerei, die sie als Jugendliche an ihrer Schule erlebte – konfrontiert wird, birgt (eigentlich) nicht nur großes Verstörungspotenzial, sondern auch Raum für Empathie sowie reichlich Zündstoff für einen Diskurs.

Das Problem: Mike Barker mag zwar zahlreiche Episoden des gefeierten Serien-Hits „The Handmaid's Tale“ inszeniert haben, in „Ich. Bin. So. Glücklich.“ – auch hier spielt die Unterdrückung von Frauen bzw. vor allem einer Frau eine große Rolle – scheint ihm jedoch jegliches Feingefühl bei der Erzählung abhanden gekommen zu sein.

Zuckerbrot & Peitsche – und dazwischen?!

Von der ersten Minute an befindet man sich hier in einem klassischen Mila-Kunis-Film. Top gestylt spaziert der RomCom-Star zwischen den eindrucksvollen Wolkenkratzern New Yorks umher und erzählt im Off aus ihrem sorgenfreien Leben mit ihrem perfekten Verlobten (Finn Wittrock), der schon bald ihr Mann werden soll. Dass sie plötzlich einen Flashback bekommt, in dem sie ein blutiges Messer in der Hand hält, verwundert – tut der Stimmung aber keinen Abbruch.

Je weiter die Geschichte voranschreitet, desto finsterer wird sie allerdings. Ohne an dieser Stelle zu viel zu verraten, sollten all jene, die vor allem sexuelle Gewalt in Filmen verabscheuen, einen weiten Bogen um „Ich. Bin. So. Glücklich.“ machen. Denn auch wenn Ani FaNelli vor allem hinsichtlich ihrer Traumatisierung eine zumindest streckenweise nachvollziehbare Entwicklung durchmacht, bei der man gerne am Ball bleibt, fehlt es Regisseur Mike Barker am nötigen Taktgefühl, um dem Ganzen auch einen gewissen emotionalen Punch zu verleihen, von dem eine solche Geschichte überhaupt erst lebt.

In einigen der härtesten, schockierendsten Szenen der Filmgeschichte bekommt man das Grauen gar nie zu sehen. Es reichen starke Charaktere, eine nachvollziehbare, packende Geschichte und erzählerische Raffinesse, um den Zuschauer*innen einen kalten Schauer über den Rücken zu jagen. Ja, es muss nicht immer voll mit der Kamera draufgehalten werden. Es sei denn, man weiß sich nicht anders zu helfen. Dann kommt so etwas raus wie „Ich. Bin. So. Glücklich.“: nicht nur glattgebügeltes, sondern zuweilen sogar widerwärtiges, sensationsgeiles Hollywoodkino.

Regisseur Mike Barker packt den Dampfhammer aus und verliert im Inszenierungswahn völlig den Fokus seines Films aus den Augen. Angefangen beim makellosen, aalglatten Look des Films über die scheinbar ecken- und kantenlosen Figuren bis hin zur Darstellung von Gewalt funktioniert „Ich. Bin. So. Glücklich.“ vor allem nach einem Motto: mehr ist mehr. Nur dass im Falle eines solch wichtigen und oft tabuisierten Themas genau das eben nicht funktioniert.

So entsteht ein Potpourri aus Ekel und Spektakel, in dem die Geschichte selbst völlig in den Hintergrund gerät. Was mit den gewalttätigen Übergriffen beginnt, die fast schon an kontrovers diskutierte Bretter wie Gaspar Noés „Irreversible“ erinnern, gipfelt schließlich in einer Slow-Motion-Explosion, die genauso gut aus einem Michael-Bay-Actioner stammen könnte. Schauwerte kann man „Ich. Bin. So. Glücklich.“ so zwar sicher nicht absprechen, anstatt der erwarteten Achterbahnfahrt der Gefühle steht allerdings der Style im Vordergrund. Kein vielschichtiges Charakterporträt, kein Denkanstoß – aber wow, wie krass die Gewalt ist! Und die Explosion erst!

Gleichzeitig gibt „Luckiest Girl Alive“ (so der Originaltitel) jedoch Einblicke in ein seit vielen Jahren vor allem in den USA so wichtiges Thema, das (auch filmisch) nicht oft genug aufgearbeitet werden kann. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auf einige Filme hinweisen, die sich mit unterschiedlichen Herangehensweisen ebenfalls mit Amokläufen an Schulen beschäftigen. Der Unterschied zum Netflix-Hit: Sie wirken wie aus dem Leben gegriffen, gehen deswegen umso tiefer unter die Haut und beschäftigen einen auch noch lange nach dem Abspann.

Guckt statt "Ich. Bin. So. Glücklich." lieber:

„Polytechnique“ von Denis Villeneuve („Dune“, „Prisoners“), der in Deutschland kaum Beachtung fand und ausschließlich als Bonus in der Limited Edition zu Villeneuves Mindfuck-Thriller „Enemy“ erschienen ist.

» "Enemy" Limited Blu-ray Edition bei Amazon*

Das kanadische Regie-Ass verfilmte mit „Polytechnique“ das als „Montreal Massaker“ bekannte Attentat, das sich 1989 an der École Polytechnique von Montréal zutrug und insgesamt 15 Menschenleben (14 Frauen und der Täter) forderte – und wirft sein Publikum dabei ansatzlos mitten in die Ereignisse, die einem regelrecht den Boden unter den Füßen wegreißen. Der Schwarzweißfilm wirkt fast schon dokumentarisch, versetzt sein Publikum 77 Minuten lang in Schockstarre und gibt ihm keine Sekunde Zeit, durchzuatmen. Nichts für schwache Nerven.

In „We Need To Talk About Kevin“, den ihr aktuell übrigens völlig kostenlos (auch ohne Prime Abo) bei Amazon streamen könnt, steht nicht das Massaker selbst im Mittelpunkt, sondern ein potenzieller Attentäter:

Kevin (Ezra Miller) macht seinen liebevollen Eltern (Tilda Swinton und John C. Reilly) das Leben seit Geburt an schwer und wächst zu einem Jugendlichen heran, der zu allem bereit scheint – und beim Publikum eine unbegreifliche Urangst weckt: Was, wenn mein Kind trotz aller Liebe und Geborgenheit, die ich ihm gebe, vom rechten Weg abkommt?

» "We Need To Talk About Kevin" bei Amazon Prime Video*

Die beiden letzten Tipps drehen sich hingegen, wie auch „Ich. Bin. So. Glücklich.“, um die Folgen eines Schulmassakers:

Im vergangenen August exklusiv bei RTL+ veröffentlichten „The Fallout“ alias „The Life After“ seht ihr Horror-Shooting-Star Jenna Ortega („X“, „Scream 5“) als Überlebende einer High-School-Schießerei, die in Mia (Maddie Ziegler), einer weiteren Überlebenden, eine neue Freundin findet, mit der sie das Erlebte gemeinsam verarbeiten kann.

Der Film punktet vor allem mit einer authentischen Darstellung der heutigen Jugend und zeigt auf ebenso eindringliche wie unaufdringliche Weise, wie Teenager im 21. Jahrhundert derart einschneidende Ereignisse wohl verarbeiten (würden).

Ein Film, den ihr auf jeden Fall auf dem Zettel haben solltet, sollte er jemals den Weg zu uns finden, ist der bislang ausschließlich in den USA auf Blu-ray erschienene „Mass“, in dem sich zwei Elternpaare zu einer Aussprache treffen, nachdem ihre beiden Söhne auf unterschiedliche Weise in eine tödliche Tragödie verwickelt wurden.

Das fast ausschließlich in einem Raum spielende Kammerspiel lebt von einem grandiosen Drehbuch, in dem keinerlei Platz für Schwarz-Weiß-Malerei ist sowie von seinem durch die Bank herausragenden Cast (Jason Isaacs, Ann Dowd, Reed Birney, Martha Plimpton). Vier Leute, die eineinhalb Stunden lang an einem Tisch sitzen? Ja, das kann verdammt spannend sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.