„Ich bin heute Morgen aufgewacht und fühlte mich depressiv - es war toll“ - 2014 wurde sein Kurzfilm mit dem Titel „Emo (the Musical)“ (siehe unter der Kritik) in der Berlinale-Sektion Generation 14plus mit einer „besonderen Erwähnung“ der Jury ausgezeichnet, nun liefert der australische Regisseur Neil Triffett die Langfilmfassung „Emo: The Musical“ (also ohne Klammer) nach, eine trotz Gesangseinlagen recht typische Highschool-Komödie, in der es nur diesmal nicht um die üblichen Grüppchen wie die „Jocks“ oder „Nerds“ geht, sondern um zwei trotz sympathischer Vertreter hemmungslos der Lächerlichkeit preisgegebene Parteien, die kaum unterschiedlicher sein könnten: eine Emo-Rockband mit suizidalen Tendenzen und dem bekannten Hang zu schwarzem Eyeliner sowie eine Gruppe junger Christen, die am liebsten die ganze Welt retten würde (bis auf die Sodomiten und Andersgläubigen).

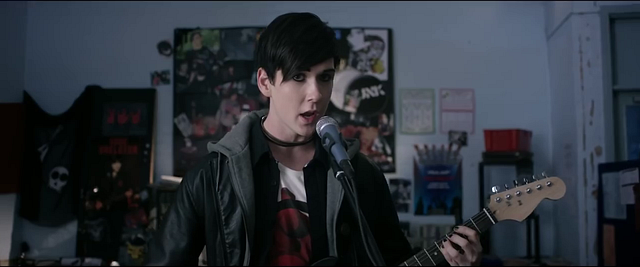

Emo Ethan (Benson Jack Anthony) wird auf einer großkotzigen Privatschule gehänselt und gemobbt, nach einem Selbstmordversuch landet er auf der „Seymour High“, die für depressive Schüler eine ideale Wahl zu scheint, denn das finanziell angeschlagene Institut hat seit neuestem einen Pharmakonzern als Sponsor – und der verteilt zum Erreichen einer exemplarisch glücklichen Schule kostenlose Antidepressiva. Ethan sorgt indes für reichlich Eindruck bei seinesgleichen, indem er beim Vorspielen für eine Emo-Band besonders betont, wie wenig er überhaupt daran interessiert ist, der doofen Band beizutreten. Bassgitarristin Roz (Lucy Barrett) pocht augenblicklich auf Pärchenbildung („Do you tongue kiss?“), aber Ethan fühlt sich seltsam hingezogen zu der nicht übermäßig tiefsinnigen, aber feschen Trinity (Jordan Hare), die auch auf ihn steht und ihn am liebsten sofort ihrer fundamental-christlichen Gruppe einverleiben würde. Die sich schnell entwickelnde geheime Liebe wird dadurch kompliziert, dass ein Bandwettbewerb ansteht, bei dem auch Trinity mit ihren Christenfreunden auftreten will…

Trotz der schon im Titel angegebenen Zuordnung zum Musicalgenre verzichtet Neil Triffett komplett auf Tanznummern und Choreographien. Ein ernstzunehmender Emo würde schließlich lieber irgendwo tot überm Zaun hängen, als sich auf so etwas einzulassen. Die vom Regisseur selbst komponierten Songs animieren nicht unbedingt zur Jagd nach dem Soundtrack, treiben aber die Handlung kurzweilig voran und lassen eine deutliche Verbesserung zu der Musik im Kurzfilm erkennen.

Die wichtigsten Themen des Films sind Schubladendenken und Toleranz, wobei es Ethan und Trinity schnell gelingt, gleich mehrere Gemeinsamkeiten zu finden. Musik mögen sie ohnehin beide, der Kleidungsstil nähert sich auch an und Trinity entdeckt im überzeugendsten Song des Films ein mögliches Geheimnis ihres Erlösers: „He felt the pain of all mankind, but emos do that all the time.“ Die Einsicht, dass Jesus ein Emo gewesen wäre, erzürnt zwar die Mutter Oberin aufs Heftigste, aber das leicht variierte „Romeo und Julia“-Pärchen kann letztlich trotz unterschiedlicher Herkunft zueinanderfinden.

Die „Auswalzung“ eines Kurzfilms auf das Langformat führt hier nicht zu Langeweile oder Leerlauf, vielmehr hätten einige der Nebenfiguren, die ihre eigenen kleinen Hindernisse zu meistern haben (etwa die unzufriedene Lehrerin oder der Teen, der aus Angst seine sexuelle Orientierung verleugnet), durchaus noch zusätzliche Leinwandzeit vertragen. Neben diversen humorvollen Dialogperlen wird der Film vor allem von seinen Hauptdarstellern getragen, die so unverbraucht und sympathisch sind, dass man gerne darüber hinwegsieht, dass der Film im Ganzen doch etwas harmlos ausfällt (trotz Brandstiftung, einer Schwangerschaft und unfreiwilliger Körperverletzung).

Fazit: Dieses Langfilmdebüt aus Australien beweist, dass Highschool-Komödien auch ohne US-Stars und großes Budget auskommen können.

Und hier noch als Vorgeschmack der Kurzfilm „Emo (the Musical)“:

- Die neuesten FILMSTARTS-Kritiken

- Die besten Filme