Ein elektrisierender Queen-Film ohne Ecken und Kanten

Von Carsten BaumgardtAm 24. November 1991 endete das Leben von Farrokh Bulsara, besser bekannt als Freddie Mercury. Die Musikwelt verfiel in einen Schockzustand. Der legendäre Leadsänger der Rockgruppe Queen erlag im Alter von nur 45 Jahren den Folgen einer HIV-Infektion. Doch in den gut zwei Dekaden, die Queen mit Mercury existierte, schuf die britische Band mit „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“, „Somebody To Love“ oder „We Will Rock You“ reihenweise Welthits für die Ewigkeit. Ähnlich turbulent wie Mercurys wildes Leben ist die Produktionsgeschichte des Biopic-Dramas „Bohemian Rhapsody“ – eine Hommage an die ganze Gruppe, aber mit klarem Fokus auf ihren schillernden Frontmann.

Obwohl „X-Men“-Regisseur Bryan Singer knapp drei Wochen vor Ende der Dreharbeiten nach internen Querelen entlassen wurde und deshalb Dexter Fletcher („Eddie The Eagle“) die Produktion zu Ende brachte, hat Singer trotzdem den alleinigen Regie-Credit erhalten. Dem fertigen Film ist der Regiewechsel zwar nicht direkt anzumerken, doch die mutmaßlich endlosen und hitzigen Hinter-den-Kulissen-Diskussionen über den Erzählton kann man sich dennoch sehr gut vorstellen: „Bohemian Rhapsody“ ist ein stark gespielter und opulent ausgestatteter, immer mitreißender Rock-‘N‘-Roll-Express, der am Ende des Tages allerdings auch ziemlich handzahm geraten ist. Mercurys ausschweifendes Wesen wird oft nur milde angedeutet, wohl auch um die Familientauglichkeit und den Wohlfühlcharakter des Films zu bewahren.

1970 feiert die Londoner Rockband Smile erste kleine Erfolge. Doch dem Gitarristen Brian May (Gwilym Lee) und dem Schlagzeuger Roger Taylor (Ben Hardy) geht der Sänger verloren. Stattdessen springt der schüchterne Freddie Bulsara (Rami Malek) als Frontmann ein. Als dann auch noch der Bassist John Deacon (Joseph Mazzello, der kleine Junge aus „Jurassic Park“) dazustößt, ist die Rockgruppe Queen komplett. 1973 erscheint ihr erstes Album, aber der ganz große Durchbruch gelingt erst 1975 mit der Single „Bohemian Rhapsody“ und dem dazugehörigen Album „A Night At The Opera“ – beide Veröffentlichungen landen auf Platz 1 der britischen Charts. Freddie, der sich inzwischen mit Nachnamen Mercury nennt, lebt längere Zeit mit der Verkäuferin Mary Austin (Lucy Boynton) zusammen. Doch schon bald trennen sich ihre Wege wieder, weil sie spürt, dass er eigentlich auf Männer steht. Der Erfolg der Band Queen reißt hingegen nicht ab, selbst als die Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe immer mehr zunehmen. Mercury driftet immer weiter ab, er konsumiert Drogen und Alkohol in Massen und lebt seine Sexualität in vollen Zügen aus…

Bereits 2006 begann Queen-Gründungsmitglied Brian May damit, an einem Biopic über die Bandgeschichte zu arbeiten. Aber das Produktionsmartyrium zog sich etliche Jahre hin: Freddie-Mercury-Kandidaten wie Johnny Depp, Sacha Baron Cohen und Ben Whishaw kamen und gingen – bis „Mr. Robot“-Star Rami Malek auf der Bildfläche erschien. Wir haben den Schauspieler im Interview gefragt, warum „Bohemian Rhapsody“ denn nun endlich nach so langer Zeit tatsächlich in Produktion ging. Seine Antwort war eben selbstbewusst wie charmant: „Because of me, Darling!“ Der Kalifornier weiß offenbar genau, dass er mit seiner natürlich auch ein bisschen ironisch gemeinten Feststellung komplett richtig liegt: Malek ist das ultimative Zentrums des Films und perfekt besetzt. Eine One-Man-Show ist „Bohemian Rhapsody“ trotzdem nicht geworden, für die restlichen Bandmitglieder und deren Anhang bleibt genügend Raum, um sich immer mal wieder ein paar der Szenen zu stibitzen.

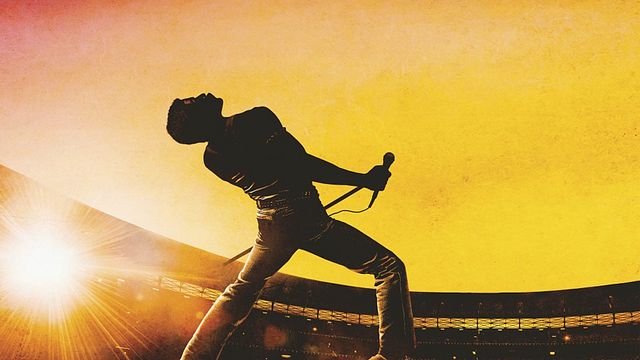

„Bohemian Rhapsody“ beginnt 1970 mit der Gründung von Queen und endet 1985 mit dem legendären Auftritt beim Live-Aid-Konzert im Londoner Wembley-Stadion, wo Organisator Bob Geldorf (im Film gespielt von Dermot Murphy) mehr als 100 Millionen Euro an Spendengeldern gegen die Hungersnot in Äthiopien sammelt und 1,5 Milliarden Menschen am TV-Bildschirm zugucken. Der rund 20-minütige Auftritt von Queen gilt als absolute Sternstunde der Band und als eine der besten Live-Shows überhaupt. Das bringt den Film zu einem versöhnlichen Abschluss, selbst wenn Freddie Mercury zu diesem Zeitpunkt nach Versions des Films schon an HIV erkrankt ist. Wann der Sänger, Songwriter und Pianist seine Krankheit tatsächlich innerhalb der Band bekannt gemacht hat, ist nicht genau zu klären, es gibt dazu widersprüchliche Aussagen (wahrscheinlich aber erst 1987).

Der größte Kritikpunkt, den man „Bohemian Rhapsody“ vorhalten kann, ist dann auch ein gewisses Glattbügeln, wenn Mercurys Exzesse nur abgefedert wiedergegeben und die schweren letzten Jahre ganz ausgeblendet werden. Immerhin entsteht so der Eindruck, dass hier eine wohlig-gefühlige Hommage angestrebt wird, die Mercurys Ecken und Kanten zwar andeutet, aber so sehr abschleift, dass das Leinwandgeschehen noch familientauglich bleibt. Es ist eben leichter, sich an der großartigen Musik zu begeistern als in die Abgründe einer Seele einzutauchen. Denn die Musik- und Konzertszenen sind tatsächlich grandios atmosphärisch in Szene gesetzt.

Abgesehen von diesen Einschränkungen atmet „Bohemian Rhapsody“ aber puren Rock ‘N‘ Roll – selbst wenn dieser konsequent jugendfrei ausfällt. Rami Malek („Papillon“) spielt diesen exzessiven Freddie Mercury sensibel und vielschichtig, seine brüchige Persönlichkeit scheint immer wieder durch. Ein kleines Glanzstück gelingt Gwilym Lee („Inspector Barnaby“) als Berufslockenkopf und studierter Astrophysiker Brian May, der sich mit seiner schieren Präsenz immer wieder ein paar Augenblicke stiehlt, um den Film mit seinem Charme zu beleben. Auch Lucie Boynton („Sing Street“) ist als Mercurys treue Freundin Mary Austin eine echte Bereicherung, weil ihre gemeinsamen Szenen direkt bis ins Herz der Zuschauer vordringen. Kurios ist dagegen der Cameo-Auftritt von Mike Myers als (fiktiver) EMI-Plattenboss Ray Foster. Die Sequenz, in der Mercury die Notwendigkeit unterstreicht, dass ausgerechnet die musikalische Extravaganz „Bohemian Rhapsody“ als Single ausgekoppelt werden sollte, zählt zu den emotionalen Höhepunkten des Films. Zugleich ist sie natürlich ein augenzwinkernder Verweis auf die Kult-Komödie „Wayne’s World“, in der Mike Myers als Radio DJ „Bohemian Rhapsody“ ebenfalls ausführlich huldigt.

Wie es bei einem Biopic üblich ist, wird die Realität hier und da frisiert, um das Geschehen dramaturgisch zu straffen. Das betrifft nicht nur den Beginn, der sich in Wahrheit etwas anders zugetragen hat (Mercury war beispielsweise zuerst Roadie von Smile). Auch die jahrelange München-Phase des Sängers wird nur oberflächlich gestreift. In Sachen Sexualität wird „Bohemian Rhapsody“ nie explizit, die Regisseure belassen es bei zahmen Andeutungen. Das kann man aber wohlwollend auch als Anspielung auf die Tatsache durchgehen lassen, dass sich Mercury selbst zeitlebens nie zu seiner Homosexualität bekannt hat. Der Musiker Freddie Mercury war ein Besessener, der bis zu seinen letzten Atemzügen und schwer erkrankt noch an neuen Songs arbeitete und stilecht mit dem fantastischen Abschiedsfanal „The Show Must Go On“ von der Bühne des Lebens abtrat. Der ultimative Entertainer - und gerade diese spezielle Qualität bringt Rami Malek nun kongenial auf die Leinwand.

Fazit: Für Fans von Freddie Mercury und Queen ist das elektrisierend-nostalgische Musik-Biopic „Bohemian Rhapsody“ ein Muss, um die alte Zeit wieder aufleben zu lassen. Künstlerisch hätte ein wenig mehr Ecken und Kanten dem Film sicher nicht geschadet.

- Die neuesten FILMSTARTS-Kritiken

- Die besten Filme